福岡市西区橋本の木の葉モールの裏に鎮座する橋本八幡宮。鎮守の杜が目印です。

由来

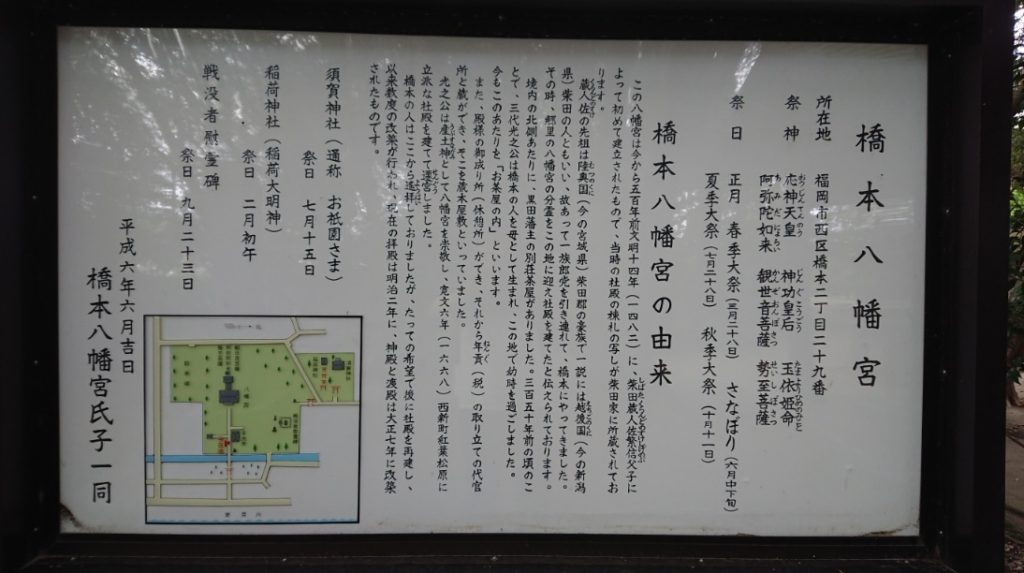

今から500年前,文明14年(1484年)に柴田蔵人左繁信父子によって初めて建立され,当時の社殿の棟札の写しが柴田家に所蔵されています。蔵人左の先祖は陸奥国(今の宮城県)柴田郡の豪族で一説には越後国(今の新潟県)柴田の人ともいい,故あって一族郎党を引き連れてきました。その時,郷里の八幡宮の分霊をこの地に向かえ社殿を建てたと伝えられています。光之公は産土神として八幡宮を崇敬し,寛文6年(1668年)西新町紅葉松原に立派な社殿を建てて遷宮しました。橋本の人はここから遥拝していましたが,たっての希望で後に社殿を再建し,以来数度の改築が行われ,現在の拝殿は明治2年,神殿と渡殿は大正7年に改築されました。

★ これまでの記事 → 福岡の杜ブログ

散策

注連柱から参道が伸びています。

朱色の橋を渡ってさらに進みます。

手水舎は蛇口をひねるタイプでした。

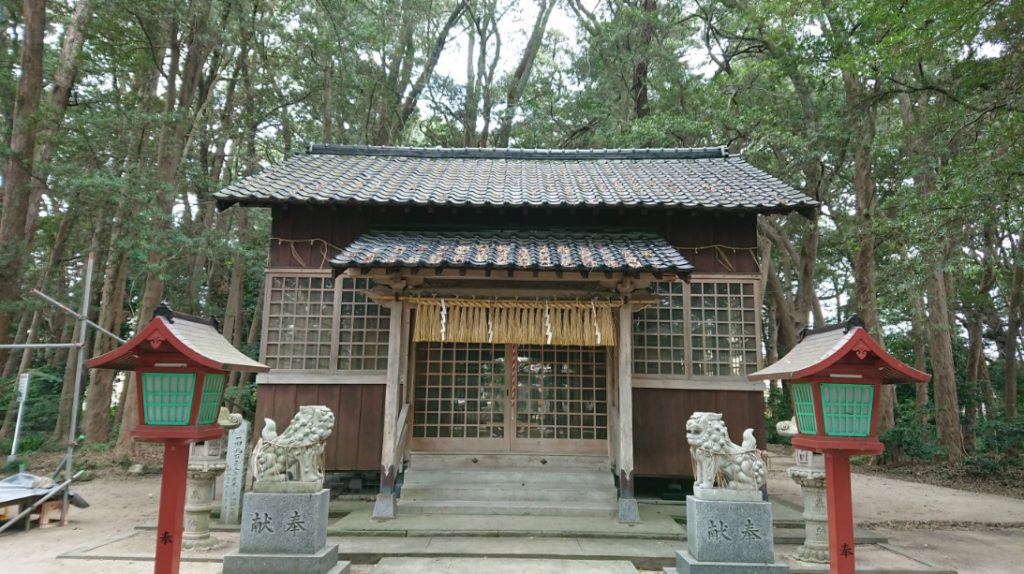

細身の狛犬様。注連縄が飾られています。

拝殿と本殿の後ろに阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩が祀られる御堂があります。

拝殿の中の様子

槇の木と楠の幹が地上約7メートルのところでつながっている『きずな』。新聞でも取り上げられたパワースポットです。

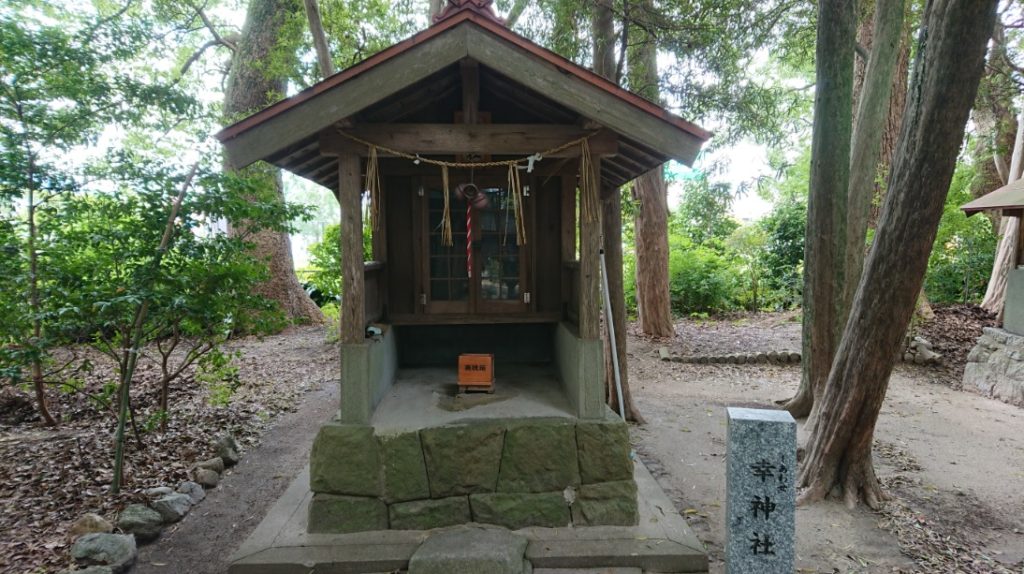

境内にある「幸(しあわせ)神社」。珍しいですね~!

御祭神や由来等が記された案内板

御祭神

応神天皇

神功皇后

玉依姫命

所在地

福岡市西区橋本2-29-4