正式名称は諏訪神社、鎮西大社は通称。長崎の総鎮守「おすわさん」として崇敬を集めました。例大祭の「長崎くんち」は異国情緒あふれ、国の重要無形文化財に指定されています。

由来

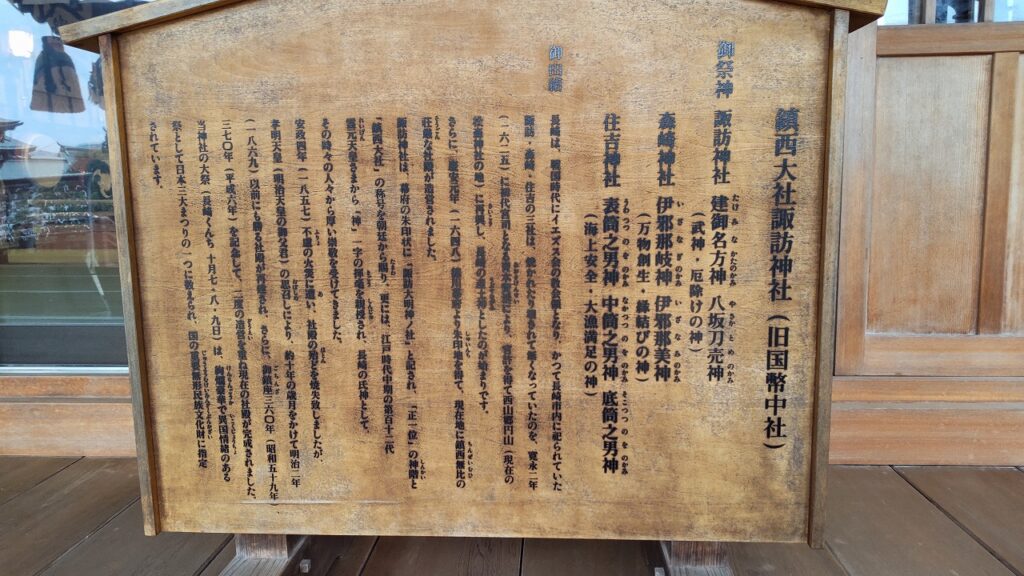

長崎に祀られていた諏訪神社・森崎神社・住吉神社の三社が起源である。弘治元年(1555年)に長崎織部亮為英が京都の諏訪神社の分霊を現在の風頭山の麓に奉祀したのが始まりという説と、東松浦郡浜玉町の諏訪神社を勧請した説がある。戦国時代に当地はキリスト教徒の支配地となり、当社を含めて領地内の社寺は全て破壊された。寛永2年(1625年)、長崎奉行・長谷川権六や長崎代官・末次平蔵の支援により松浦一族で唐津の修験者であった初代宮司青木賢清が円山(現在は松の森天満宮の鎮座地)に三社を再興し、長崎の産土神とした。正保4年(1641年)に幕府より現在地に社地を寄進され、慶安4年(1651年)に遷座した。安政4年(1857年)9月に火災により焼失したが、明治元年(1868年)に再興した。

★ 公式ホームページ

散策

一の鳥居から石段を登ります。篇額には「鎮西大社」とありますね。社号標も大きい!

二の鳥居は古そう。奥にも鳥居がたくさん見えています。

先に進むと石段が見えてきました。ひ~。

石段の横にも石が積まれており、城壁のような造りでした。下の坂は長坂と呼ばれ、坂の町長崎を象徴するものです。

手すり付近にもこだわりを発見!かっこいいですね~。

「大門」は荘厳で迫力満点^^

大門を通った先に拝殿が見えてきました。境内広いですね~。

さすがは諏訪神社。手水舎も立派でした。

拝殿前にある由緒書き。キリスト教徒により長崎の社寺は焼き払われたようです。

現在の社殿は、明治2年(1869年)に再建、昭和57年(1982年)に増改築されたもので、拝殿、本殿とも入母屋造、銅板葺です。

本殿から右側にある「祖霊社」

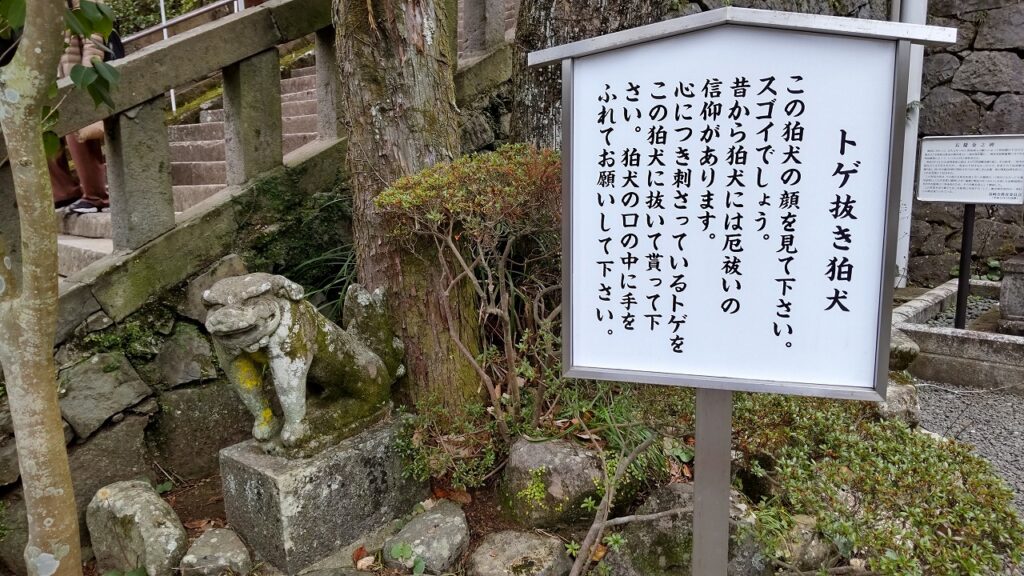

境内には珍しい狛犬がたくさんあり、ここでは心のトゲを抜いてくれます。

狛犬を回して祈願する「願掛け狛犬」

狛犬の口から湧き出る水でお金を洗うと倍になるという高麗犬の井戸(銭洗い井戸)

拝殿左には禁酒、禁煙、受験のすべり止めを祈願する「止め事成就の狛犬」もいます。

散策中に境内案内図を発見!拝殿前には、縁結びの「陰陽石」もあります。

ご紹介が遅くなりました。狛犬様^^

御神木も立派でした。

休憩所にあった諏訪神社限定の狛犬ガチャ。かわいい^^

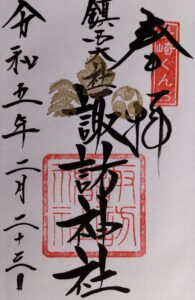

御朱印

御祭神

建御名方神(たけみなかたのかみ)

八坂刀売神(やさかとめのかみ)

所在地

長崎市上西山町18-15