福岡県八女市矢部村,八女ICから車で約1時間の位置に鎮座します。大きな権現杉と神ノ窟がある神社で,御祭神の八女津媛は日本書紀にも記され,八女の名の起こりとされています。

由来

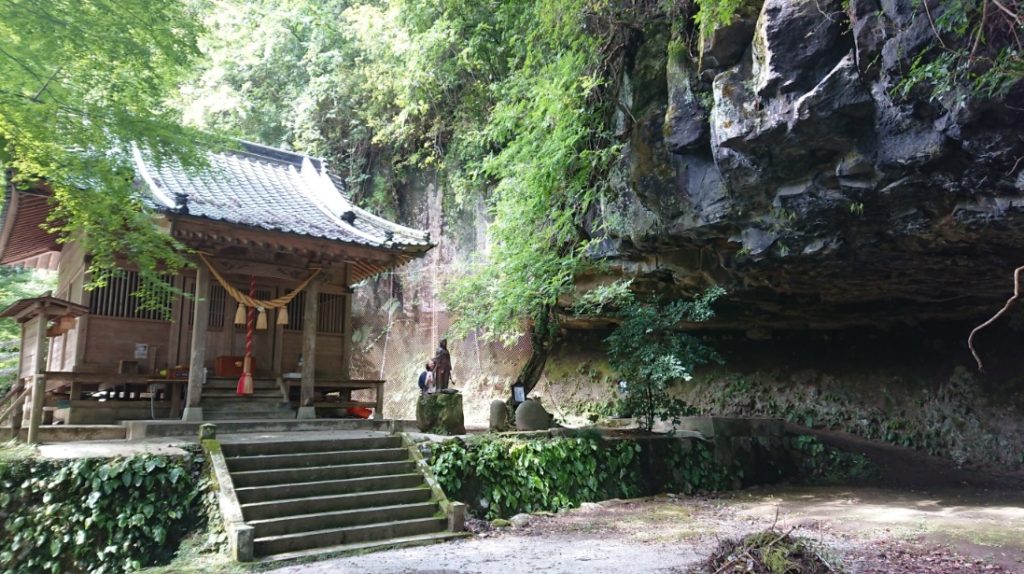

「八女」の地名の元である八女津媛神を祀まつる八女津媛神社は、神ノ窟の集落にある高さ2丈5尺(約7.6m)、幅10丈(約30m)、奥行き三丈(約9m)大きな洞窟の下に鎮座しています。御祭神の八女津媛神は、景行天皇筑紫巡幸の頃、八女の県一帯を治める女神であったとされ、養老3年(719年)の創建です。天正10年(1582年)に栗原式部少輔源朝臣親直により再興。古くは水源地として重要視され、中世には修験道の行場でもあったと伝えられています。現在は、飛、土井間、神ノ窟、竹ノ払4区の氏神となっています。景行天皇(大足彦忍代別天皇)が八女県に巡行されたとき、「峰々は幾重にも重なって美しいことこの上ない。若しや、あの山に神か有らせられるのではないか」と尋ねます。その時、水沼の県主である猿大海は「女神がいらっしゃいます。名は八女津媛と曰い、常に山の中に居ます」と答え、それが八女の地名の由来となったと『日本書記』に記されています。

★ これまでの記事 → 福岡の杜ブログ

散策

登り坂の途中にある鳥居。もう少し上に平坦な駐車場が整備されているので,そこに車を停めることができます。

八女津媛神社の社号標。木彫りはいいですね~!

神ノ窟の「女神湧水」は八女津媛神社と縁のある岩清水で,この井戸は今まで一度も枯れたことがなく,大雨でも濁ったことがない幸運を呼ぶ湧き水です。

石段を登って境内へと進みましょう。

登った所の鳥居を抜けて,さらに進んで行きます。

拝殿の右側には「神ノ窟」と呼ばれる自然の岩窟が広がっています。

拝殿前には八女津媛像があります。右手で施無畏印を示していることから,仏像に準じて設計されているようです。

岩窟から滴る「媛しずく」は八女津媛が顔を洗ったであろうと言われ,地元では美容や美白に良い「美人の水」です。また,この岩清水を写真に撮ると願いが叶うとされています。

水面にしずくが落ちている様子が分かるでしょうか。すくって飲むこともできます^^

「夫婦石」はお祈りすれば,家内安全・家庭円満になると言われれいます。子宝にも恵まれるので,男の子祈願は向かって左の石を,女の子祈願は右の石を参ります。

拝殿と本殿。昭和61年に老朽化が激しい社殿に上から岩石がくずれ落ちて倒壊したため、総工費800万円を投じて再建されました。

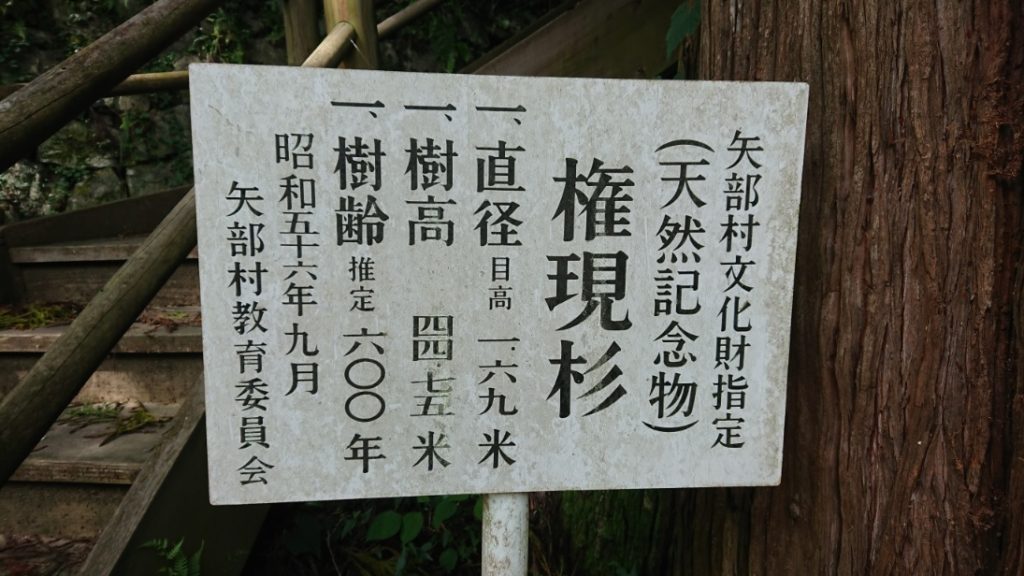

大きな杉の木の「権現杉」は樹齢600年で天然記念物に指定されています。

権現杉の周りに階段があり,御神木に触れることで直接パワーをもらうことができます。とても大きな杉でした!!

御祭神

八女津媛神

所在地

福岡県八女市矢部村北矢部4015