諏訪大社は長野県の諏訪湖周辺に4か所の境内地をもつ神社。信濃國一之宮で全国各地にある諏訪神社の総本社であり、国内にある最も古い神社の一つとされています。

由来

諏訪大社がいつ頃からこの地に鎮座したか不明であるが、建御名方神は「古事記」の国譲りの話に見られるので、少なくとも奈良時代には鎮座していたものと思われる。はじめは、風・水の神として知られ、平安時代以降、軍神として広く崇敬された。特に鎌倉幕府の源氏・北条氏は諏訪明神を深く信仰し配下の武士たちに諏訪信仰をすすめたので、諏訪神社は全国に分社が広がったといわれている。江戸時代には幕府や諏訪高島藩から社領を寄進された。明治の神仏分離によって上社神宮寺はなくなったが、現在も諏訪大社は庶民の信仰を集め、全国から大勢の方が参拝に訪れる。

幣拝殿と片拝殿のみで本殿を持たない、諏訪造りという独持の様式。徳川家康が造営寄進したと言う四脚門など貴重な建造物が数多く残っております。六棟は国の重要文化財に指定されています。

★ これまでの記事 → 福岡の杜ブログ

★ 公式ホームページ

散策

本宮にやってきました。白い大きな鳥居

こちらの狛犬様も筋肉質^^

近くの手水舎で心身を清めます。

おっ!こちらにも龍様おられました(^_-)-☆

上社本宮、上社前宮にある8本の御柱の中で一番太いのがこの「本宮一之御柱」です。

石段を登って右に進むようです。

入口があったので、他の参拝者に続いて入ります。

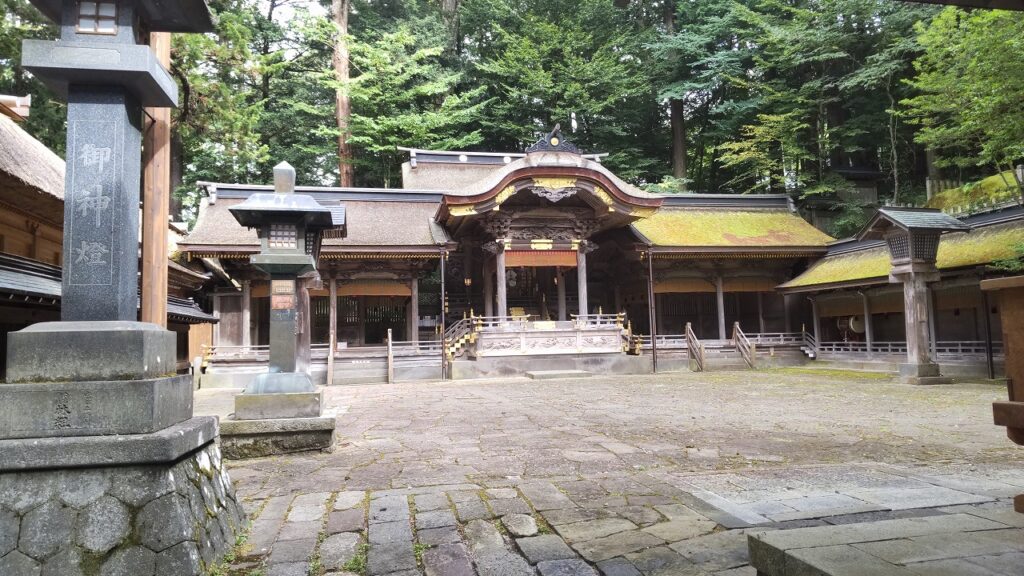

境内は結構広いですね。奥に幣拝殿があるようです。

こちらでお参りをします。これ以上、先には進めません。

奥に見えるのが「拝殿」。天正10年(1582年)の織田信長の侵攻により焼失しますが、元和3年(1617年)に再建、その後、天保9年(1838年)に建て替えられました。

祈願絵馬。折り鶴の色がめちゃキレイ!

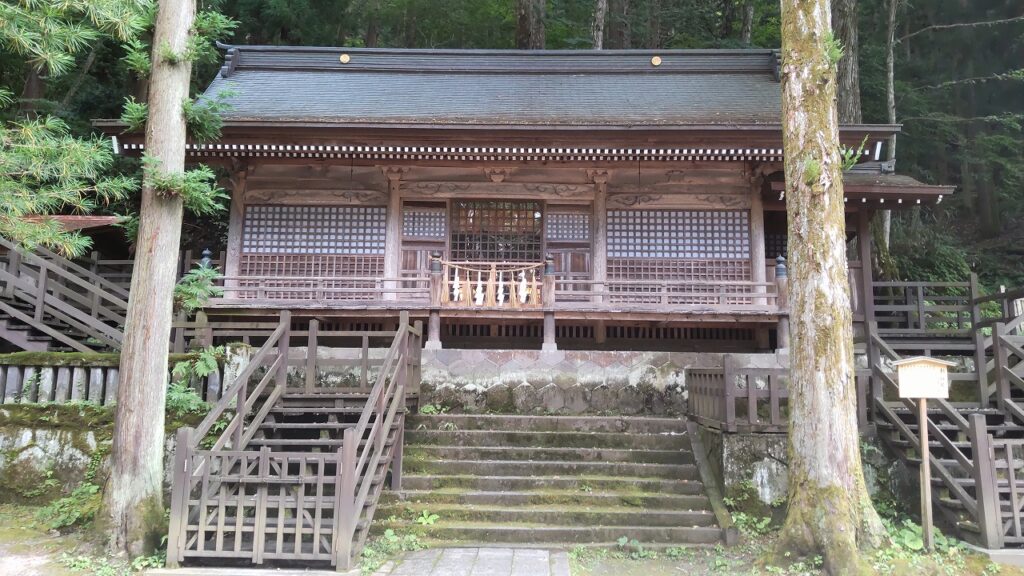

勅願殿。朝廷や諸候の祈願を行った建物として伝えられています。元禄3年(1690年)、高島藩によって建てられました。

約70mある回廊を進んで行きます。

途中にあった大國主社。諏訪大神の御父神である大國主命を祀っています。

回廊を出た所にある「入口御門」。文政12年(1829年)建立の国重要文化財です。

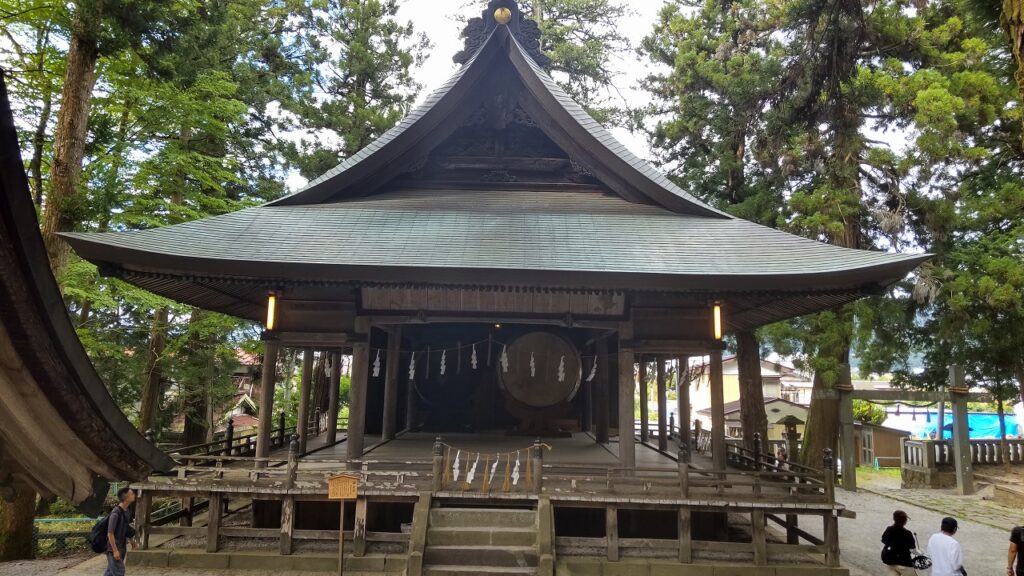

上社で一番大きな神楽殿。文政10年(1827年)建立の国重要文化財。大太鼓は江戸時代のもので、現在は元旦のみ打ち鳴らされています。

こちらも国重要文化財の天流水舎。どんな晴天の日でも雫が三滴は屋根上の穴から降り落ちるといわれ、諏訪の七不思議の一つとされています。

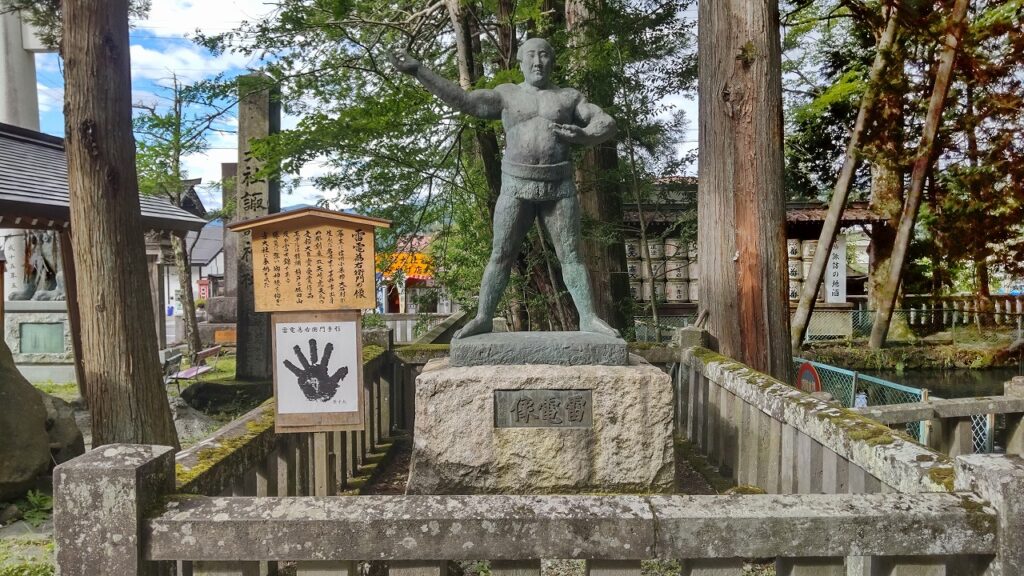

幕末の名力士。雷電為右衛門の像と手形。すごい!!

明神湯。御祭神である建御名方神、その妃、八坂刀売神が使ったお湯とされています。

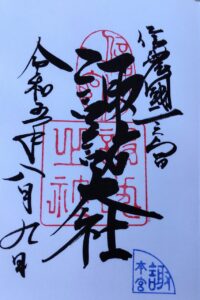

御朱印

御祭神

建御名方神(たけみなかたのかみ)

所在地

長野県諏訪市中洲宮本1