長崎街道二十五宿の一つとして賑わった長崎市矢上町に鎮座し、例大祭の「矢上くんち」は長崎県と長崎市の無形文化財に指定され、広く親しまれています。

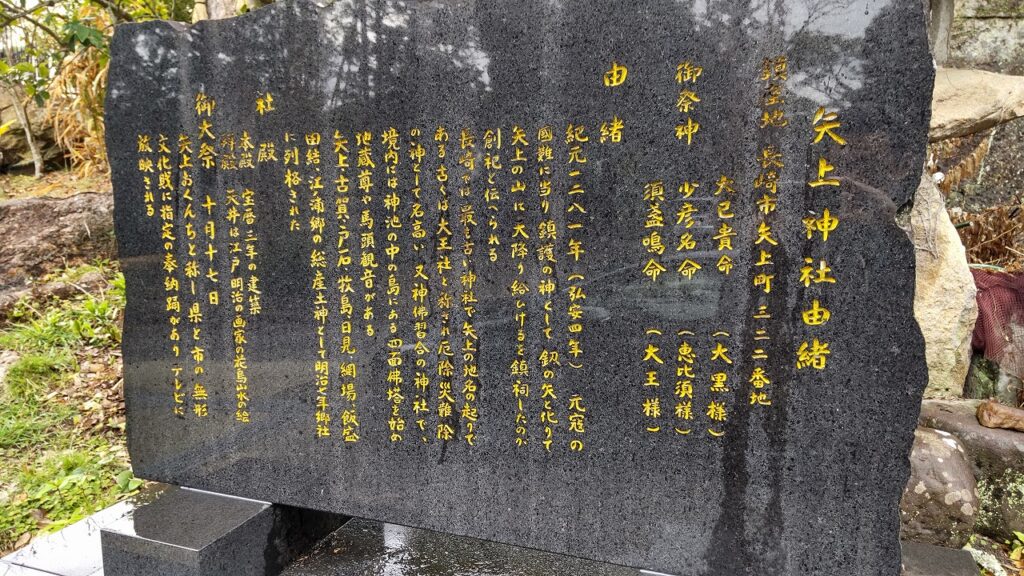

由来

紀元1281年(弘安4年)元寇の国難に当り西海鎮護の神として矢上の神奈備山に劔の箭と化って天降り給ひし宝劔を鎮祠したのが創建と伝はる。箭神(矢上)の地名の起源である。1522年(大栄2年)2月三神を勧請して大王社と号す、1575年(天正3年)現在地に奉遷、明治5年箭神神社と社号を改めた。平成25年御鎮座730年記念事業の全社殿、社務所の改築が竣工し、遷御の儀が執行された。奇しくもこの年は伊勢の神宮第62回式年遷宮、出雲大社大遷宮の嘉年と重なり地域を挙げて至福の喜びとなった。

散策

一の鳥居。近くに「長崎街道 矢上宿跡」の石碑があります。

鳥居の篇額には「箭神神社」と書かれています。昔の名前かな。

直進した所にも立派な鳥居がありました。ここは「矢上神社」です。

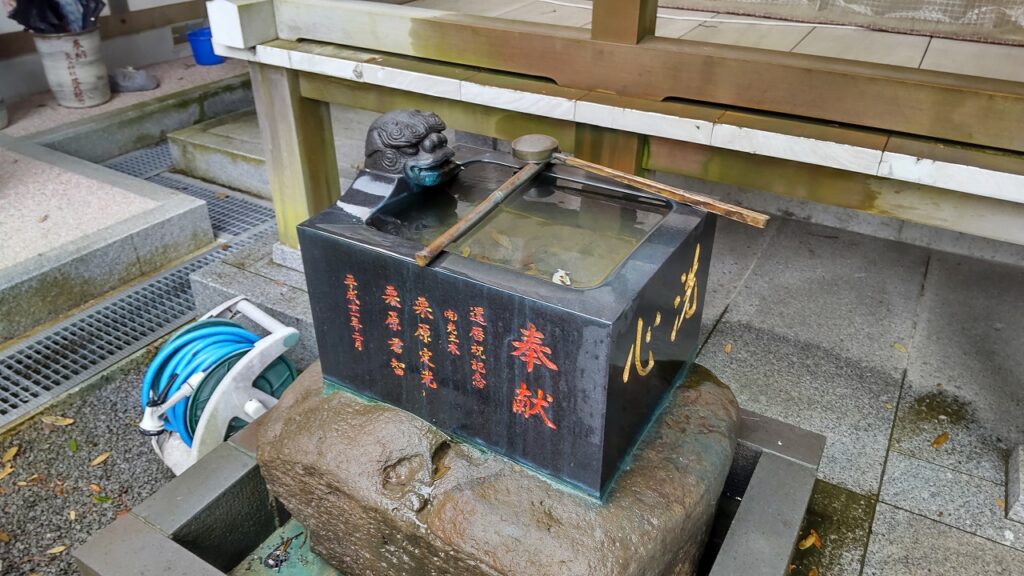

石段手前の手水舎で心身を清めましょう。

いや~。かわいらしい狛犬様を発見!!!なんでこんなに白いのかな^^;

重厚感ある拝殿。注連縄がとても立派でした^^

拝殿に掲げられた「矢上神社」の篇額

宝暦3年に建築された本殿。オーソドックスな流造りでした。

拝殿左側にミニ手水舎?があります。珍しいですね~。

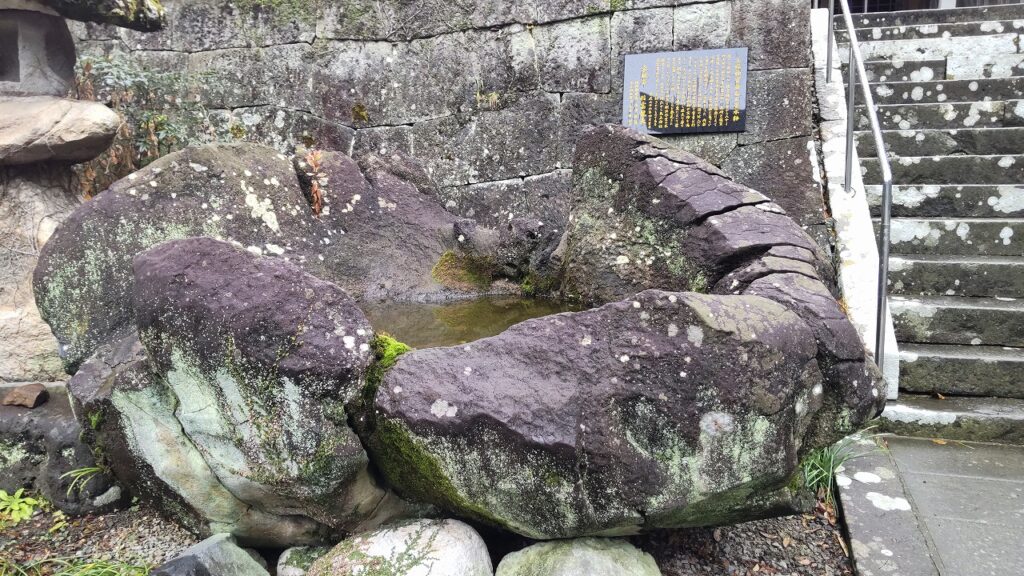

「七福神宝船石お手水鉢」なる奇岩。霊峰多良岳の噴火によって噴出したとのこと。すごい!

境内にある御神木

由緒書き。黄色で見やすかったです^^

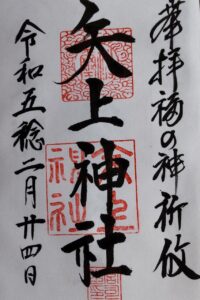

御朱印

御祭神

大己貴命(大黒様)

小彦名命(恵比寿様)

素戔嗚命(大王様)

所在地

長崎市矢上町14-1